大吟醸 焼酎|違い・特徴・味わい・選び方まで徹底解説

日本酒や焼酎の世界には、さまざまな種類や楽しみ方があります。中でも「大吟醸」と「焼酎」は、それぞれに個性と魅力があり、どちらを選ぶか迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、大吟醸と焼酎の違い、特徴、味わい、飲み方、選び方まで、初心者にも分かりやすく解説します。自分に合った一杯を見つけるヒントにしてみてください。

1. 大吟醸とは?

大吟醸は日本酒の中でも特に高級な部類に入るお酒で、精米歩合50%以下の白米と米麹、水、そして醸造アルコールを原料にして造られます。この「精米歩合50%以下」とは、玄米を半分以下まで磨き上げ、雑味のもととなる外側を大きく削ることで、クリアで繊細な味わいを実現していることを意味します。

大吟醸の最大の特徴は、低温でじっくりと時間をかけて発酵させる「吟醸造り」という製法にあります。この製法によって「吟醸香」と呼ばれる華やかでフルーティーな香りが生まれ、口に含むと爽やかで雑味の少ないすっきりとした味わいが広がります。また、醸造アルコールを加えることで、香りがより引き立ち、なめらかな口当たりとキレの良い飲み心地が楽しめるのも大吟醸ならではの魅力です。

日本酒にあまり慣れていない方や、フルーティーな香りや軽やかな飲み口を好む方にもおすすめしやすいタイプで、特別な日の乾杯や贈り物にも選ばれることが多いお酒です。大吟醸は冷やして飲むことで、その香りや味わいをより一層楽しむことができます。

大吟醸は、造り手の技術と手間が詰まった、まさに“日本酒の芸術品”ともいえる存在です。日本酒の奥深さや繊細な香味を体験したい方は、ぜひ一度味わってみてください。

2. 焼酎とは?

焼酎は、日本を代表する蒸留酒のひとつで、米や麦、芋など多彩な原料を使って造られています。その原料の幅広さは焼酎の大きな魅力で、芋焼酎や麦焼酎、米焼酎のほか、黒糖焼酎やそば焼酎、栗焼酎、しそ焼酎など、さまざまな種類が存在します。また、焼酎には「甲類焼酎」と「乙類焼酎(本格焼酎)」という2つのタイプがあり、それぞれ製法や味わいが異なります。

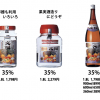

甲類焼酎は連続式蒸留で造られ、クセが少なくクリアな味わいが特徴です。主に糖蜜(サトウキビ由来)などが原料となり、酎ハイやサワーなど割り材と合わせて楽しむことが多いです。一方、乙類焼酎(本格焼酎)は単式蒸留で造られ、原料の個性や香りがしっかりと残るのが特徴。芋の甘みや麦の香ばしさ、米のまろやかさなど、素材ごとの風味を楽しめます。

アルコール度数は一般的に20~25度と、日本酒よりも高め。すっきりとした飲み口からコクのあるタイプまで幅広い味わいがあり、ストレートやロック、水割り、お湯割りなど、好みに合わせてさまざまな飲み方ができるのも焼酎の魅力です。

焼酎は、原料や製法によって風味や香りが大きく変わるため、飲み比べて自分好みの一本を見つける楽しさもあります。初心者の方はクセの少ない麦焼酎や米焼酎から、個性的な味わいを求める方は芋焼酎や黒糖焼酎などにチャレンジしてみるのもおすすめです。

3. 大吟醸と焼酎の製法の違い

大吟醸と焼酎は、どちらも日本を代表するお酒ですが、その製法には大きな違いがあります。大吟醸は「醸造酒」、焼酎は「蒸留酒」として分類され、それぞれの製造工程が味わいや香りに大きく影響しています。

大吟醸は「醸造酒」です。米、米麹、水、そして醸造アルコールを原料に、酵母の力で糖分をアルコール発酵させて造ります。発酵が終わったもろみを搾ってできた液体が日本酒となり、その中でも特に精米歩合50%以下の米を使い、低温でじっくり発酵させたものが大吟醸です。この「発酵して搾る」工程が醸造酒の特徴で、フルーティーな香りや繊細な味わいにつながります。

一方、焼酎は「蒸留酒」です。焼酎もまずは発酵させてアルコールを生み出しますが、その後「蒸留」という工程を加えます。蒸留とは、発酵液を加熱してアルコール分を気化させ、冷やして再び液体に戻すことで、アルコール度数を高める方法です。これにより、焼酎は不純物が少なく、アルコール度数も高くなります。

このように、大吟醸は発酵したもろみをそのまま搾って造る「醸造酒」、焼酎は発酵後に蒸留してアルコール分を高める「蒸留酒」という違いがあります。製法の違いが、それぞれの味わいや個性を生み出しているのです。

4. アルコール度数の違い

大吟醸(日本酒)と焼酎は、アルコール度数にも大きな違いがあります。

大吟醸は日本酒の一種で、一般的なアルコール度数は15〜16度ほどです。中には17度や18度とやや高めのものもありますが、酒税法上「清酒」として認められるのは22度未満と定められています。そのため、ほとんどの大吟醸は15〜16度前後に調整されており、口当たりもやさしく、食事と一緒に楽しみやすいのが特徴です。

一方、焼酎は蒸留酒であり、アルコール度数は20〜25度が一般的です。さらに、焼酎の中には30度や40度といった高い度数のものも存在します。焼酎は蒸留によってアルコール分が高められるため、日本酒よりもパンチのある飲みごたえが特徴です。

このように、大吟醸(日本酒)は15〜16度と比較的飲みやすい度数であるのに対し、焼酎は20度以上と高めのアルコール度数を持ち、飲み方や楽しみ方にも違いが生まれます。自分の好みやシーンに合わせて、アルコール度数も選ぶポイントにしてみてください。

5. 原料の違い

大吟醸と焼酎は、使われる原料にも大きな違いがあります。

大吟醸は日本酒の一種で、その主な原料は精米歩合50%以下まで磨いたお米、米麹、水、そして醸造アルコールです。お米を丁寧に磨き上げることで雑味が少なくなり、繊細でクリアな味わいと華やかな香りが生まれます。大吟醸の原料はシンプルですが、米の質や磨き方、麹の作り方が味わいに大きく影響します。

一方、焼酎は原料のバリエーションがとても豊富です。米や麦、芋(サツマイモ)、そば、黒糖など、さまざまな食材が使われています。焼酎の種類によって原料が異なり、それぞれの個性や風味が楽しめるのが特徴です。たとえば、芋焼酎はサツマイモの甘みやコク、麦焼酎は軽やかでスッキリとした味わい、米焼酎はまろやかでやさしい香りが魅力です。さらに、そば焼酎や黒糖焼酎、泡盛など、地域や蔵元ごとに多彩な原料が選ばれています。

焼酎には、野菜やハーブ、豆類、海藻、乳製品など、ユニークな素材を使ったものも存在し、原料によって味や香りが大きく変化します5。この多様性が焼酎の奥深い魅力のひとつです。

つまり、大吟醸はお米を主原料としたシンプルさが魅力であり、焼酎は原料の自由度が高く、素材ごとの個性を味わえるお酒です。どちらも原料選びが味わいや楽しみ方に大きく影響するので、ぜひ飲み比べてみてください。

6. 味わい・香りの違い

大吟醸と焼酎は、味わいや香りの面でも大きな違いがあります。

まず、大吟醸は日本酒の中でも特に華やかな吟醸香が特徴です。フルーティーで上品な香りが立ち、口に含むと雑味の少ないすっきりとした味わいが広がります。米の旨みと柔らかな甘み、そして爽やかな余韻が楽しめるため、日本酒初心者や香りを重視したい方にもおすすめです。

一方、焼酎は原料や製法によって香りや味わいが大きく異なります。芋焼酎なら芳醇で甘い香りや独特のコク、麦焼酎なら香ばしく軽やかな風味、米焼酎ならまろやかでやさしい甘みが感じられます。また、麹や酵母、蒸留方法、熟成期間によっても香りや味わいに個性が生まれます。たとえば、白麹を使えば軽快でマイルドに、黒麹なら素材の個性が際立つ味わいに、黄麹なら吟醸酒のようなフルーティーな香りを楽しめます。

焼酎はストレートやロック、お湯割りなど飲み方によっても香りや味わいの印象が変わるのが魅力です。お湯割りにすることで香りがより立ち上がり、焼酎の個性を存分に楽しむことができます。

このように、大吟醸はフルーティーで華やかな香りとすっきりとした味わいが魅力であり、焼酎は原料や製法による多様な香りや味わいが楽しめる個性派のお酒と言えるでしょう。どちらも奥深い世界が広がっているので、ぜひ自分の好みに合った一杯を見つけてみてください。

7. 大吟醸と焼酎の飲み方の違い

大吟醸と焼酎は、その飲み方にも大きな違いがあります。

大吟醸は、冷やしてそのまま、または少し冷やして飲むのが一般的です。冷酒や常温でいただくことで、華やかな吟醸香や繊細な味わいを存分に楽しむことができます。温度によって香りや味わいが変化するため、自分の好みに合わせて温度を調整してみるのもおすすめです。特に大吟醸は香りが命ともいえるお酒なので、冷やして飲むことでその魅力がより引き立ちます。

一方、焼酎は多彩な飲み方が楽しめるのが特徴です。ロックや水割り、お湯割り、ソーダ割りなど、好みに合わせてさまざまなスタイルで味わうことができます。ロックは焼酎本来の香りや味をダイレクトに感じられ、水割りやお湯割りはアルコール感が和らぎ、素材の風味がよりまろやかに広がります。また、ソーダ割りやお茶割り、ジュース割りなどアレンジも豊富で、料理や気分に合わせて自由に楽しめるのが焼酎の魅力です。

このように、大吟醸は温度による香りや味わいの変化を楽しむお酒、焼酎は飲み方のバリエーションが豊富なお酒と言えるでしょう。どちらも自分の好みやシーンに合わせて、気軽に楽しんでみてください。

8. 健康への影響とカロリー・糖質

お酒を楽しむうえで、健康への影響やカロリー、糖質も気になるポイントですよね。大吟醸と焼酎は、その製法の違いから、体への影響や栄養成分にも大きな違いがあります。

まず、大吟醸は「醸造酒」に分類されます。醸造酒は発酵の過程で糖質が残るため、大吟醸にも一定量の糖質が含まれています。1合(約180ml)あたりのカロリーは約190kcal前後で、糖質も10g程度含まれています。糖質が気になる方や、ダイエット中の方は飲みすぎに注意が必要です。

一方、焼酎は「蒸留酒」に分類されます。蒸留の過程で糖質やたんぱく質などの成分はほとんど取り除かれるため、焼酎の糖質はほぼゼロ。カロリーはアルコール度数によって異なりますが、例えば25度の焼酎の場合、100mlあたり約140kcalほどです。糖質制限中の方や、カロリーを気にする方には焼酎が選ばれることも多いです。

また、健康への影響については、どちらのお酒も適量を守ることが大切です。大吟醸は飲みすぎると糖質やカロリーの摂りすぎにつながりやすく、焼酎もアルコール度数が高いため、肝臓への負担が大きくなります。どちらも「ほどほど」を心がけ、体調やライフスタイルに合わせて楽しんでください。

自分に合ったお酒を選ぶことで、健康的にお酒ライフを楽しむことができます。お酒の特性を知って、無理のない範囲で美味しく味わいましょう。

9. 大吟醸と焼酎の選び方

大吟醸や焼酎を選ぶ際は、香りや味わい、飲み方、合わせる料理、そして贈り物や自分用などシーンに合わせて選ぶことが大切です。初心者の方には、クセが少なく飲みやすい大吟醸や焼酎がおすすめです。

まず大吟醸は、華やかな吟醸香やフルーティーな味わいが特徴なので、香りや口当たりの良さを重視したい方、また日本酒にあまり慣れていない方にもぴったりです。冷やしてそのまま楽しむのが一般的で、和食や繊細な料理との相性も抜群です。

焼酎は、原料や製法によって味わいや香りが大きく変わるため、自分の好みに合った種類を選ぶのがポイントです。たとえば、芋焼酎はコクや甘みが強く、麦焼酎は軽やかでクセが少ないため初心者にもおすすめ。米焼酎は日本酒好きの方にも親しみやすい味わいです。また、焼酎は「乙類(本格焼酎)」と「甲類」に分かれ、乙類は原料の個性が楽しめ、甲類はクセがなく割り材との相性が良いのが特徴です。

贈り物や特別なシーンには、パッケージやボトルデザインが華やかなものや、希少な高級銘柄を選ぶと喜ばれます。また、焼酎はロックや水割り、お湯割り、ソーダ割りなど飲み方の幅が広いので、飲み方に合わせて選ぶのもおすすめです。

自分の好みやシーン、料理との相性を考えながら選ぶことで、お酒の楽しみがさらに広がります。迷ったときは、飲みやすい銘柄や人気の高いものから試してみると良いでしょう。

10. 料理との相性

お酒をより一層楽しむためには、料理との相性を知ることも大切です。大吟醸と焼酎は、それぞれ合う料理のタイプが異なりますので、シーンや好みに合わせて選んでみてください。

大吟醸は、繊細な和食や魚料理と抜群の相性を誇ります。

大吟醸特有のフルーティーで華やかな香り、すっきりとした味わいは、素材の味を活かしたあっさりとした料理とよく合います。たとえば、刺身や寿司、塩焼き、潮仕立ての椀物、白身魚のカルパッチョなどがぴったりです。特に塩やレモンで味付けしたホタテやフグの薄造りなど、シンプルな味付けの料理と合わせることで、大吟醸の香りや繊細な旨味がより引き立ちます。また、和え物や酢の物、旬の野菜を使った料理とも相性が良いので、食卓を華やかに彩ってくれます。

焼酎は、揚げ物や肉料理、濃い味付けの料理にもよく合います。

焼酎は原料や製法によって風味が異なり、芋焼酎ならコクのある肉料理や揚げ物、麦焼酎ならさっぱりとした料理や炒め物、米焼酎なら和食全般とバランスよく楽しめます。焼酎はアルコール度数が高く、味の濃い料理や脂っこい料理とも相性が良いので、唐揚げやトンカツ、焼き鳥、煮物など、食欲をそそるメニューと一緒に楽しむのもおすすめです。お湯割りや水割り、ソーダ割りにすれば、料理の味を邪魔せず、すっきりとした飲み口で食事を引き立ててくれます。

このように、大吟醸は繊細な和食や魚料理、焼酎はしっかりとした味付けや肉料理、揚げ物などと相性が良いので、ぜひ料理に合わせてお酒を選んでみてください。お酒と料理のマリアージュを楽しむことで、食卓がより豊かで楽しい時間になります。

11. よくある質問

大吟醸と純米大吟醸の違いは?

大吟醸と純米大吟醸は、どちらも精米歩合50%以下の米を使い、吟醸造りで丁寧に造られる高級日本酒です。大きな違いは原料にあります。

- 大吟醸は「米・米麹・水」に加えて、香りや味わいを調えるために「醸造アルコール」を加えて造られます。そのため、すっきりとした飲み口や華やかな香りが引き立ちやすいのが特徴です。

- 純米大吟醸は「米・米麹・水」だけを原料にしており、醸造アルコールは使いません。米本来の旨味やコクが感じられ、よりナチュラルな味わいが楽しめます。

焼酎の種類と特徴は?

焼酎には大きく分けて「甲類焼酎」と「乙類焼酎(本格焼酎)」があります。

- 甲類焼酎は連続式蒸留で造られ、クセが少なくクリアな味わい。酎ハイやサワーなどの割り材としても人気です。

- 乙類焼酎(本格焼酎)は単式蒸留で造られ、原料の個性がしっかり残ります。芋焼酎なら甘みとコク、麦焼酎なら香ばしさ、米焼酎ならまろやかさなど、バラエティ豊かな味わいが魅力です。

日本酒と焼酎、どちらが健康に良い?

どちらも適量であれば楽しめますが、健康面での違いもあります。

- 日本酒(大吟醸など)は醸造酒なので糖質が残りやすく、カロリーもやや高めです。

- 焼酎は蒸留酒のため糖質がほぼゼロで、カロリーも比較的控えめです。糖質制限中の方やカロリーを気にする方には焼酎が選ばれることが多いですが、どちらも飲みすぎには注意しましょう。

それぞれの特徴を知り、自分の体調やライフスタイルに合わせてお酒を楽しんでください。

まとめ

大吟醸と焼酎は、見た目は似ていても、原料や製法、味わい、飲み方に大きな違いがあります。大吟醸は精米歩合50%以下の米を使い、低温でじっくり発酵させることで、華やかでフルーティーな香りと雑味の少ないすっきりとした味わいを楽しめる日本酒です。一方、焼酎は米や麦、芋、そばなど多彩な原料を使用し、発酵後に蒸留して造られるため、アルコール度数が高く、原料や製法によって個性豊かな香りや味わいが生まれます。

飲み方にも違いがあり、大吟醸は冷やしてそのまま、焼酎はロックや水割り、お湯割りなど、好みに合わせてさまざまなスタイルで楽しめます。また、カロリーや糖質の面でも違いがあり、大吟醸は醸造酒のため糖質が残りますが、焼酎は蒸留酒なので糖質がほぼゼロです。

それぞれの特徴を知ることで、自分に合ったお酒選びや楽しみ方が広がります。どちらも奥深い魅力があり、気分やシーン、料理との相性に合わせて選ぶことで、お酒の世界がより豊かになります。ぜひいろいろ試して、お気に入りの一杯を見つけてみてください。